Was ist das Chronische Erschöpfungssyndrom (CFS)?

Definition und Abgrenzung zu anderen Erschöpfungszuständen

Das Chronische Erschöpfungssyndrom (CFS), auch bekannt als Chronic Fatigue Syndrome, ist eine schwere und komplexe Erkrankung, die sich durch eine anhaltende und nicht erklärbare Erschöpfung auszeichnet. Diese geht weit über normale Müdigkeit hinaus und beeinträchtigt die Lebensqualität der Betroffenen erheblich.

Typisch für CFS ist, dass die Erschöpfung:

- länger als sechs Monate andauert und durch Ruhe oder Schlaf nicht verschwindet,

- schon bei geringer körperlicher oder geistiger Belastung auftritt,

- mit weiteren Symptomen wie Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen und Schmerzen einhergeht,

- schwankend verläuft, was bedeutet, dass gute und schlechte Tage sich abwechseln.

Das Syndrom wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als neurologische Erkrankung eingestuft. Da es keine eindeutigen Biomarker gibt, gestaltet sich die Diagnosestellung schwierig und erfolgt meist durch Ausschluss anderer Erkrankungen.

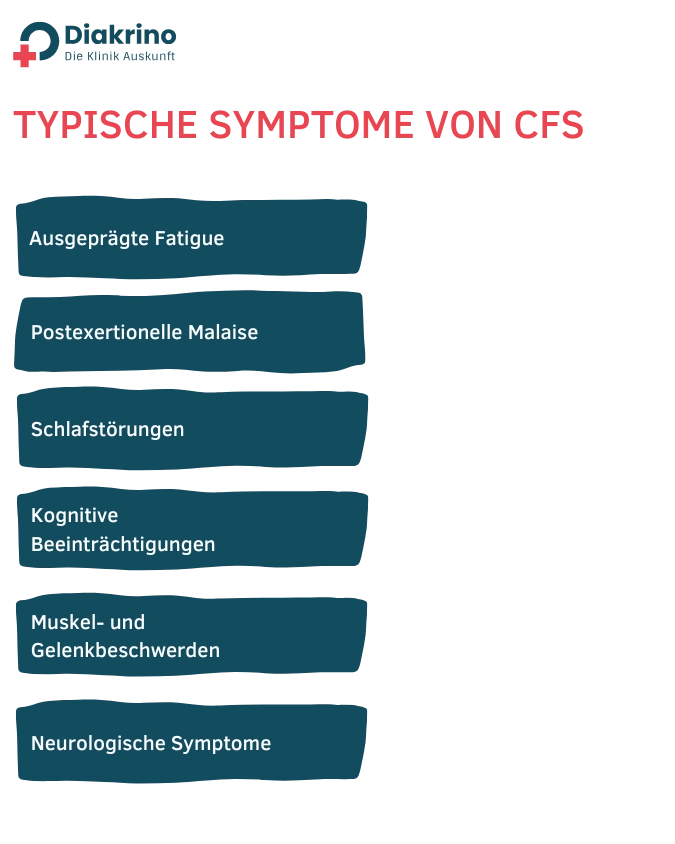

Typische CFS Symptome im Überblick

Das chronische Erschöpfungssyndrom ist durch eine Vielzahl von Symptomen gekennzeichnet, die individuell unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Zu den häufigsten Beschwerden zählen:

- Ausgeprägte Fatigue: Eine tiefe, lähmende Erschöpfung, die durch Ruhephasen nicht gebessert wird.

- Postexertionelle Malaise: Eine Verschlechterung der Symptome nach körperlicher oder geistiger Anstrengung, oft mit verzögertem Einsetzen.

- Schlafstörungen: Der Schlaf wird als nicht erholsam erlebt, Einschlaf- und Durchschlafprobleme sind häufig.

- Kognitive Beeinträchtigungen: Schwierigkeiten mit Konzentration, Gedächtnis und Wortfindung – oft als „Brain Fog“ bezeichnet.

- Muskelschmerzen und Gelenkbeschwerden: Ohne sichtbare Entzündungszeichen.

- Neurologische Symptome: Kopfschmerzen, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Licht, Lärm oder Berührungen.