Warum Depression bei Jugendlichen oft unerkannt bleibt

Die Jugendzeit ist eine Phase tiefgreifender Veränderungen, sowohl körperlich, als auch emotional und sozial. Viele Verhaltensweisen, die in diesem Lebensabschnitt auftreten, wie Rückzug, Reizbarkeit oder Stimmungsschwankungen, werden häufig als normal abgetan. Doch genau hier liegt die Herausforderung. Eine beginnende Depression bei Jugendlichen kann leicht übersehen oder missverstanden werden.

Gesellschaftliche Tabus und Unwissen über die Symptome einer Depression

Auch in einer zunehmend aufgeklärten Gesellschaft ist das Thema Depression oft noch mit Unsicherheiten, Tabus und Fehleinschätzungen verbunden, insbesondere dann, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Viele junge Menschen erleben, dass ihre psychische Belastung nicht ernst genommen wird. Statt Verständnis und Unterstützung begegnen ihnen oft verharmlosende oder ablehnende Reaktionen, wie zum Beispiel:

- „Das ist doch nur eine Phase“: Diese Aussage führt dazu, dass Anzeichen einer Depression nicht als solche erkannt werden. Statt Unterstützung erhalten Jugendliche den Eindruck, sie müssten sich „zusammenreißen“.

- „Du hast doch gar keinen Grund, traurig zu sein“: Eine Bewertung, die den inneren Schmerz und die emotionale Realität der Betroffenen negiert. Das kann zu Rückzug und Schweigen führen.

- „So schlimm ist das doch nicht“: Aussagen dieser Art können Schuld- und Schamgefühle verstärken und verhindern, dass Jugendliche offen über ihre Probleme sprechen.

Solche Reaktionen sind nicht nur verletzend, sondern können den Zugang zu früher Hilfe massiv erschweren. Dabei gehören Symptome wie Antriebslosigkeit, anhaltende Niedergeschlagenheit oder Schlafstörungen zu den wichtigsten Warnsignalen.

Emotionale Veränderungen in der Pubertät

Viele Eltern, Lehrkräfte und Bezugspersonen stellen sich die Frage: Wo verläuft die Grenze zwischen pubertärem Verhalten und behandlungsbedürftiger psychischer Erkrankung? Diese Abgrenzung ist oft schwierig, da sich viele typische Depression Symptome zunächst nicht eindeutig einordnen lassen.

Ein entscheidender Hinweis ist jedoch die Dauer und Intensität der Beschwerden:

- Während vorübergehende Stimmungstiefs oder Rückzug häufig zur Pubertät gehören, ist eine depressive Verstimmung meist über Wochen oder sogar Monate hinweg spürbar.

- Wenn Jugendliche das Interesse an früher geliebten Aktivitäten dauerhaft verlieren, sich zurückziehen und gleichzeitig unter innerer Leere leiden, sollten Sie dies nicht auf die leichte Schulter nehmen.

- Auch körperliche Beschwerden ohne erkennbare Ursache, wie anhaltende Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit oder Appetitverlust, können ein Hinweis auf eine Depression sein.

Unser Selbsttest kann Ihnen Hinweise geben, ob Ihre Symptome auf eine Depression hindeuten.

👉 Machen Sie hier den Selbsttest

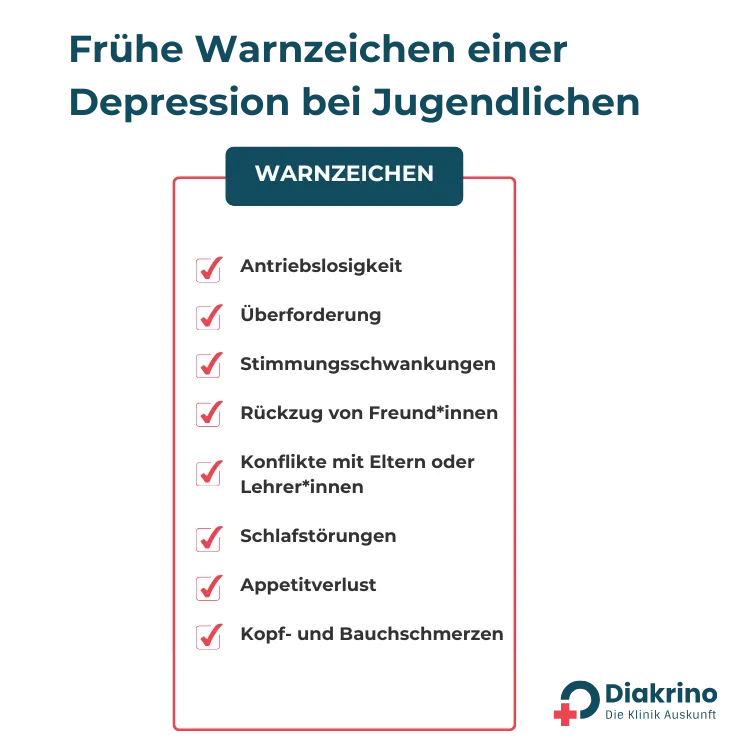

Erste Warnzeichen erkennen

Eltern, Lehrkräfte und enge Bezugspersonen haben oft ein gutes Gespür für Veränderungen, sofern sie bewusst darauf achten. Die folgenden Anzeichen können auf eine beginnende Depression bei Jugendlichen hinweisen:

- Sozialer Rückzug: Wenn Jugendliche sich zunehmend aus dem Familienleben, von Freund*innen oder schulischen Aktivitäten zurückziehen, kann das ein Ausdruck innerer Überforderung oder emotionaler Leere sein.

- Ständige Gereiztheit oder Wutausbrüche: Nicht alle Jugendlichen mit Depression wirken traurig. Viele reagieren gereizt, aggressiv oder trotzig, oft als Schutzmechanismus gegen ihre innere Unsicherheit.

- Anhaltende Erschöpfung und Motivationsverlust: Wenn selbst einfache Aufgaben wie Aufstehen, Hausaufgaben oder Hobbys als überfordernd empfunden werden, kann das auf eine tieferliegende psychische Erschöpfung hinweisen.

- Verändertes Ess- oder Schlafverhalten: Einschlafprobleme, Albträume, nächtliches Grübeln oder auch übermäßiges Schlafbedürfnis treten häufig auf. Auch Appetitverlust oder übermäßiges Essen können Symptome sein.

- Schulische Probleme und Konzentrationsstörungen: Plötzlicher Leistungsabfall, häufiges Fernbleiben vom Unterricht oder Desinteresse am Lernstoff können ebenfalls Ausdruck einer Depression sein.

Diese Warnzeichen sind kein Grund zur Panik, aber ein Anlass, genau hinzuschauen und behutsam das Gespräch zu suchen. Je früher professionelle Hilfe einbezogen wird, desto besser lassen sich langfristige Folgen vermeiden.