Warum Transparenz in der Gesundheitsversorgung immer wichtiger wird

Der Wunsch der Patient*innen nach nachvollziehbaren Informationen

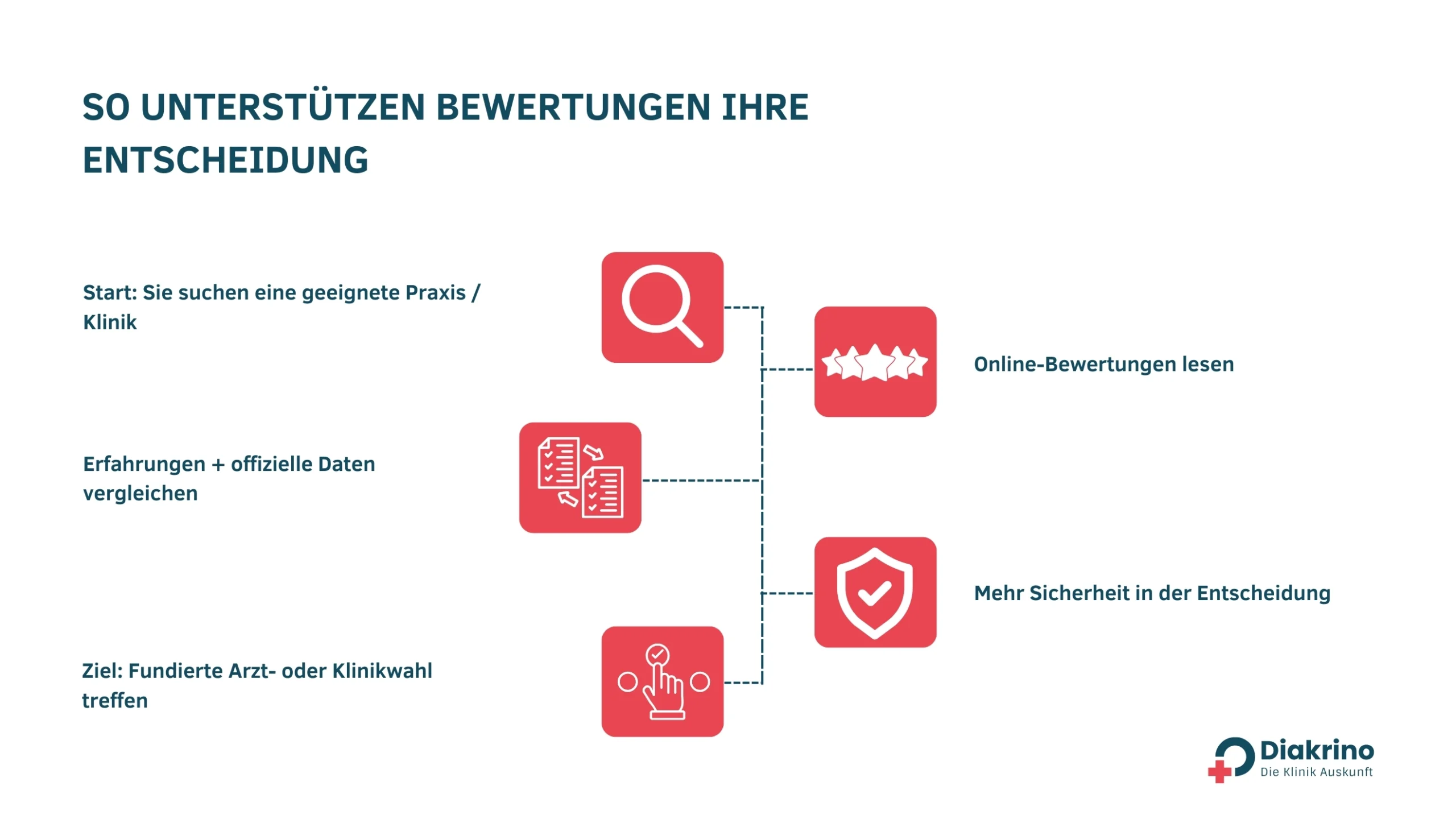

Die Entscheidung für eine Praxis oder eine Klinik ist für viele Patient*innen mit Unsicherheit verbunden. Medizinische Fachbegriffe, unübersichtliche Leistungsangebote und fehlende Vergleichsmöglichkeiten erschweren es, eine fundierte Wahl zu treffen. Umso stärker wächst der Wunsch nach verlässlichen, verständlichen und transparenten Informationen. Besonders gefragt sind:

- Erfahrungsberichte anderer Patient*innen: Persönliche Eindrücke helfen dabei, sich ein realistisches Bild von der Betreuung, dem Umgang und der Atmosphäre in einer Praxis oder Klinik zu machen.

- Vergleichbare Qualitätsdaten: Kennzahlen zu Behandlungsergebnissen, Patient*innensicherheit oder Hygiene bieten eine objektive Grundlage, die über den subjektiven Eindruck hinausgeht.

- Einfache und verständliche Aufbereitung: Informationen müssen für Laien aufbereitet sein – verständliche Sprache, klare Strukturen und übersichtliche Vergleichsmöglichkeiten spielen hierbei eine zentrale Rolle.

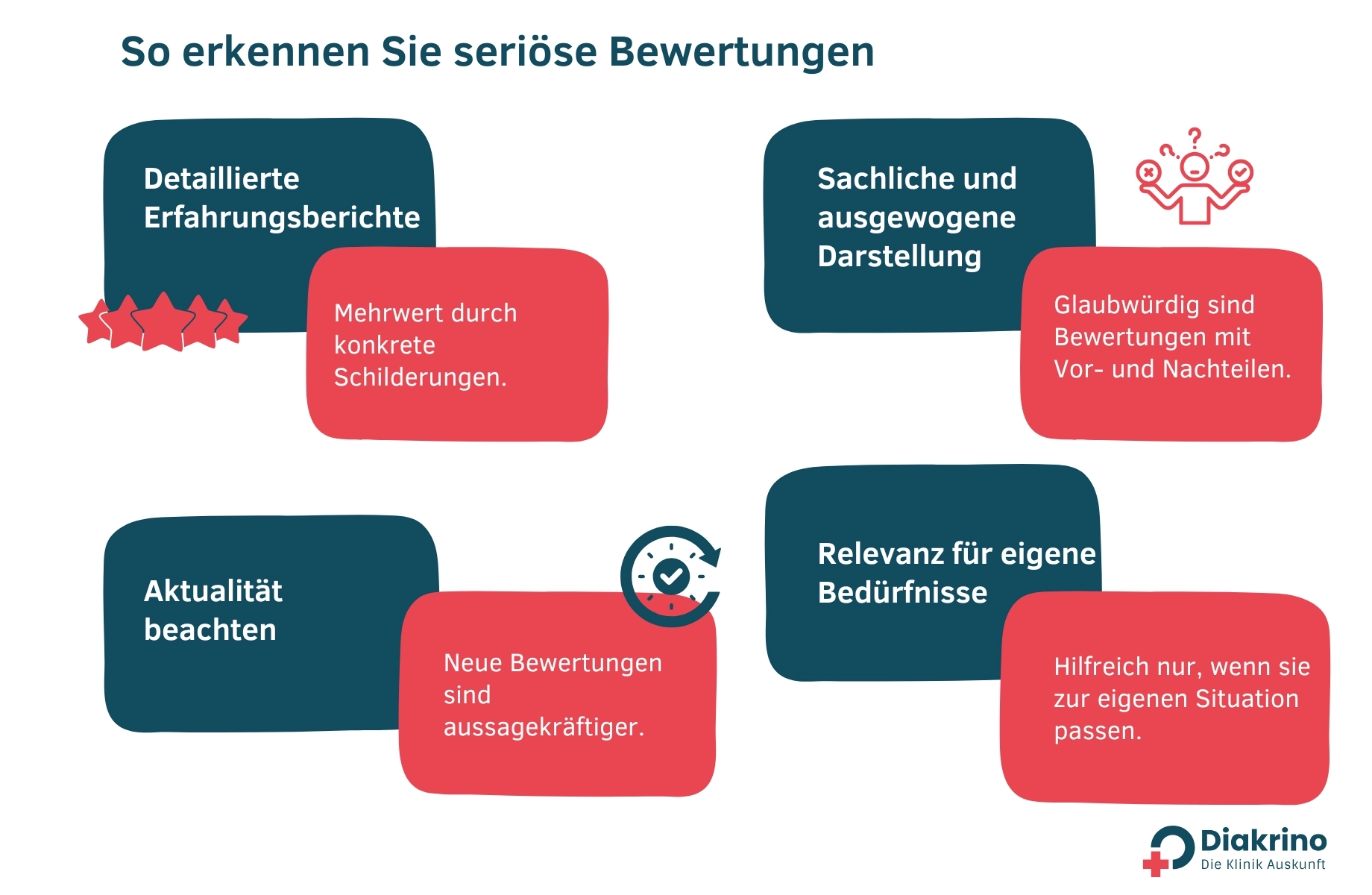

- Verlässliche Quellen: Die Herkunft der Informationen ist entscheidend. Patient*innen legen Wert auf Transparenz darüber, wer die Daten erhebt, prüft und veröffentlicht.

In Zeiten von Google, Jameda und Co. erwarten Patient*innen, dass sie sich vorab umfassend informieren können – nicht nur über das Leistungsangebot, sondern auch über Qualität und Patientenzufriedenheit.

Ob Stress, Depression oder andere Belastungen – unsere Selbsttests bieten eine erste Einschätzung.